Der Hintergrund

Die Ereignisse des Jahres 1938

Foto im Hintergrund: Adolf Hitler hält am 15. März 1938 auf dem Wiener Heldenplatz eine Rede

(Foto: Wikimedia/Bundesarchiv, Bild 183-1987-0922-500 / CC-BY-SA 3.0)

Inhalt

- 12. Februar 1938: Das Berchtesgadener Abkommen

- 15.–16. Februar 1938: Regierungsumbildung und fünfte Regierung Schuschniggs

- 24. Februar 1938: Rede von Kurt Schuschnigg im Parlament in Wien

- 09. März 1938: Schuschnigg kündigt Volksabstimmung über den Anschluss an

- 10. März 1938: Hitler erteilt Befehl, den Einmarsch nach Österreich vorzubereiten

- 11. März 1938: Rücktritt Schuschniggs

- 11. März 1938: Angelobung Seyss-Inquarts zum Bundeskanzler

- 12. März 1938: Einmarsch der deutschen Truppen

- 13. März 1938: Anschlussgesetz

- 15. März 1938: Hitlers Rede am Heldenplatz in Wien

- Nach dem Anschluss: Terror gegen Juden und politische Gegner nimmt weiter zu

- 10. April 1938: Volksabstimmung

- 8. August 1938: Errichtung des Konzentrationslagers Mauthausen

- Nach dem Anschluss: Jüdische Emigration nach Palästina

- 7. November 1938: Attentat auf Legationssekretär Ernst Eduard vom Rath

- 9. November 1938: Novemberpogrom

- Nach dem Novemberprogrom: Beginn der Kindertransporte

Mit den Links oben kannst du direkt zu den einzelnen Kapiteln springen.

12. Februar 1938

Das Berchtesgadener Abkommen

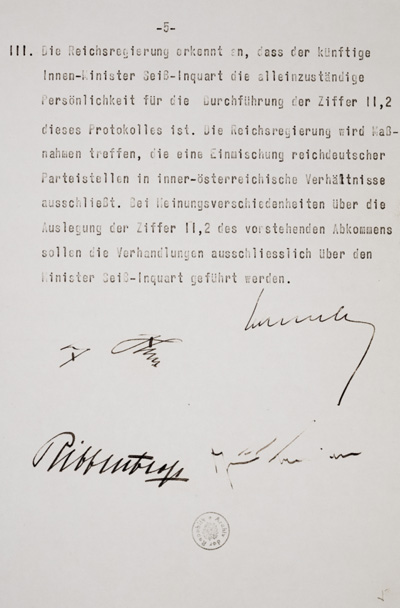

Am 12. Februar 1938 trafen sich der österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg und Adolf Hitler am Obersalzberg bei Berchtesgaden, um Verhandlungen über die deutsch-österreichische Frage zu führen. Diese fanden allerdings nicht auf Augenhöhe statt, da Hitler Schuschnigg immer wieder mit einem sofortigen Einmarsch deutscher Truppen drohte.

In Österreich war die NSDAP 1933 aufgrund einer Reihe von Terroranschlägen verboten worden. Neben der Aufhebung des Verbots der NSDAP verlangte Hitler von Österreich unter anderem die Berufungen von Arthur Seyß-Inquart zum Innen- und Sicherheitsminister sowie Amnestie für inhaftierte Nationalsozialisten. Schuschnigg konnte immerhin die Besetzung der Ämter des Heeres- und des Finanzministers durch Nationalsozialisten verhindern. Nachdem das Abkommen unterzeichnet wurde, wurden Schuschnigg drei Tage Zeit eingeräumt, um dessen Inhalt umzusetzen.

Bauer, Kurt (2017): Die dunklen Jahre: Politik und Alltag im nationalsozialistischen Österreich 1938 bis 1945. Frankfurt am Main: S. Fischer.

Bauer, Kurt (2001): Sozialgeschichtliche Aspekte des nationalsozialistischen Juliputsches 1934. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie aus der Studienrichtung Geschichte. Wien. Verfügbar unter: kurt-bauer-geschichte.at

Schuschnigg, Kurt (1946): Ein Requiem in Rot-Weiß-Rot. Zürich: Amstutz & Herdeg. Gekürzter Auszug auf: derstandart.at

Urbanek, Gerhard (2011): Realitätsverweigerung oder Panikreaktion? „Vaterländische“ Kommunikationspolitik in Österreich zwischen Juliabkommen 1936, Berchtesgadener Protokoll und „Anschluss“ 1938. Wien: Universität Wien. Verfügbar: unterothes.univie.ac.at (PDF)

Die letzte Seite das Berchtesgadener Abkommens mit den Unterschriften von Adolf Hitler und Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop für das Deutsche Reich sowie den Unterschriften des österreichischen Bundeskanzlers Kurt Schuschnigg und des Staatssekretärs für Äußeres, Guido Schmidt (Bild: Österreichisches Staatsarchiv).

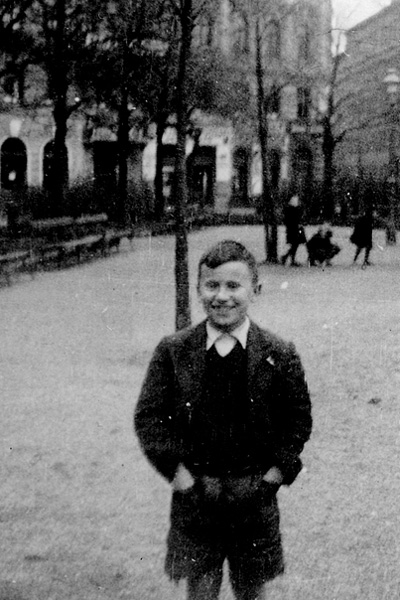

Paul Rona berichtet:

Paul Rona im Originalton (Quelle: Centropa)

15.–16. Februar 1938

Regierungsumbildung und fünfte Regierung Schuschniggs

Am 15. Februar 1938 wurden die Beschlüsse des Berchtesgadener Abkommens von der neu ernannten Regierung umgesetzt. An der Spitze der Regierung blieb Kurt Schuschnigg als Regierungschef erhalten. Die bedeutendste Änderung im Kabinett war die Besetzung von Arthur Seyß-Inquart als Innen- und Sicherheitsminister, wodurch er die Befehlsgewalt über den Polizeiapparat erlangte.

Hitlers Forderung einer „Amnestie für alle wegen nationalsozialistischer Betätigung gerichtlich oder polizeilich bestraften Personen“ wurde umgesetzt, aber nicht nur Personen mit nationalsozialistischer Einstellung und Vergehen profitierten von der Amnestie, sondern auch Kommunisten und revolutionäre Sozialisten, sodass die Amnestie „nach links und rechts offen war“.

(Foto: Wikimedia/Public Domain)

24. Februar 1938

Rede von Kurt Schuschnigg im Parlament in Wien

Am 24. Februar 1938 hielt Bundeskanzler Schuschnigg eine Rede vor der Bundesversammlung, die auch über die Landesgrenzen hinweg für viel Aufsehen sorgte. Die Rede wird oftmals als Antwort auf eine Rede Hitlers vom 20. Februar 1938 interpretiert, in der dieser von der Problematik der „staatsrechtlichen Trennung vom Reich“ redete. Schuschnigg betonte, dass das Berchtesgadener Abkommen einzuhalten sei.

In der Rede hob Schuschnigg aber auch die Unabdingbarkeit der Souveränität Österreichs hervor: „Wir wissen genau, dass wir bis zu jener Grenze gehen konnten und gingen, hinter der ganz klar steht: Bis hierher und nicht weiter! (…) Und weil wir entschlossen sind, darum steht der Sieg außer Zweifel. Darum Kameraden: Bis in den Tod! Rot – Weiß – Rot! Österreich!“

Hitler, Adolf (1938): Reichstagsrede vom 20.02.1938.

Schuschnigg, Kurt (1938): Rede vor der Generalversammlung am 24.02.1938.

Scheidl, Hans Werner (2013): Auf: Kurt Schuschnigg warnt die österreichischen Nationalsozialisten (diepresse.com)

Bundeszentrale für Politische Bildung Deutschland: Vor 80 Jahren: Einmarsch der Wehrmacht in Österreich – Wie heute dort an den „Anschluss“ erinnert wird

Haus der Geschichte Österreich: Zeituhr 1938

Rede von Kurt Schuschnigg am 24. Februar 1938 vor der Bundesversammlung im Originalton auf der Website der Österreichischen Mediathek

09. März 1938

Schuschnigg kündigt Volksabstimmung über den Anschluss an

Haidinger, Martin/Steinbach, Günther (2009): Unser Hitler. Die Österreicher und ihr Landsmann. Salzburg: Ecowin Verlag.

Urbanek, Gerhard (2011): Realitätsverweigerung oder Panikreaktion? „Vaterländische“ Kommunikationspolitik in Österreich zwischen Juliabkommen 1936, Berchtesgadener Protokoll und „Anschluss“ 1938. Wien: Universität Wien. Verfügbar unter: othes.univie.ac.at (PDF)

10. März 1938

Hitler erteilt Befehl, den Einmarsch nach Österreich vorzubereiten

Neben anderen Gründen waren für Hitler zwei Punkte ausschlaggebend, um den Befehl zum Einmarsch zu geben. Der wohl wichtigste war, dass Hitler ein schlechtes Abstimmungsergebnis fürchtete. Zum anderen verärgerte ihn der eigenständige Vorstoß Schuschniggs. Der Befehl über die Vorbereitung des Einmarsches wurde an Ludwig Beck, den Chef des Generalstabs, und die 8. Armee gerichtet.

Währenddessen fanden in Österreich Demonstrationen von regierungstreuen und linken Österreichern statt, die sich für die staatliche Unabhängigkeit aussprachen.

(Foto: Wikimedia/Bundesarchiv)

Haidinger, Martin/Steinbach, Günther (2009): Unser Hitler. Die Österreicher und ihr Landsmann. Salzburg: Ecowin Verlag.

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands: 1938, unter: http://ausstellung.de.doew.at/m9sm104.html [zuletzt abgerufen am:24.08.2018].

11. März 1938

Rücktritt Schuschniggs

Am 11. März 1938 erließ Hitler, dass bewaffnete Kräfte nach Österreich einrücken, um „verfassungsmäßige Zustände herzustellen und Gewalttaten gegen die deutsch gesinnte Bevölkerung zu unterbinden.“ Zuvor wurde ein Ultimatum gestellt, dass die Volksbefragung um 14 Tage zu verschieben sei. Daraufhin erhöhte Deutschland noch weiter den Druck auf die österreichische Regierung. Am frühen Abend verkündete Schuschnigg im österreichischen Rundfunk seinen Rücktritt und informierte die Österreicher über das deutsche Ultimatum, „einen Bundeskanzler und eine Regierung nach den Vorschlägen der deutschen Reichsregierung zu bestellen“.

Seine Ansprache endete mit den Worten „So verabschiede ich mich in dieser Stunde mit einem deutschen Wort und einem Herzenswusch: Gott schütze Österreich!“

Letzte Rundfunkansprache von Kurt Schuschnigg als Österreichischer Bundeskanzler am 11. März 1938

Quelle: Wikimedia/Public Domain

Kurt Rosenkranz berichtet:

Wir waren bei den Großeltern, es war Schabbat. Auf einmal hörten wir im Radio: Gott schütze Österreich! Das waren die letzten Worte Schuschniggs und ich erinnere mich, meine Mutter weinte bitterlich, weil sie ahnte, was kommen würde.

Mich tangierte das überhaupt nicht. Aber Samstag in der Früh begannen schon die Plünderungen in Wien.

Kurt Rosenkranz im Originalton (Quelle: Centropa)

Robert Walter Rosner berichtet:

Am Freitag, den 11. März 1938, waren nachmittags Kundgebungen, und ich war in der Stadt und habe zugeschaut. Als ich nach Hause kam, habe ich erfahren, dass Schuschnigg abgedankt hat, und mein Vater hat vom ersten Moment an gesagt: Wir müssen weg!

Bundeszentrale für Politische Bildung Deutschland: Vor 80 Jahren: Einmarsch der Wehrmacht in Österreich – Wie heute dort an den „Anschluss“ erinnert wird

Haus der Geschichte Österreich: Zeituhr 1938

11. März 1938

Angelobung Seyss-Inquarts zum Bundeskanzler

Unmittelbar nach dem Rücktritt Schuschniggs verlangte Reichsmarschall Göring von Seyss-Inquart, die österreichische Regierung zu übernehmen. Wilhelm Miklas, der österreichische Bundespräsident, stellte sich den Plänen entgegen, was Göring dazu veranlasste, Seyss-Inquart damit zu beauftragen, ein Telegramm nach Berlin zu versenden, in dem die österreichische Regierung Deutschland um Hilfe bittet, um „Ruhe und Ordnung wiederherzustellen und Blutvergießen zu verhindern“.

Obwohl das Telegramm nicht verschickt wurde, leitete Staatssekretär Wilhelm Keppler die Bestätigung weiter und Hitler gab den Befehl zum Einmarsch. Unter diesem Druck wurde kurz vor Mitternacht Seyss-Inquart zum Bundeskanzler angelobt.

12. März 1938

Einmarsch der deutschen Truppen

In den frühen Morgenstunden des 12. März marschierten rund 65.000 Soldaten und Polizisten in Österreich ein. Auf Widerstand stießen sie dabei nicht, sie wurden oftmals unter großem Jubel von der österreichischen Bevölkerung empfangen. Zuvor befahl Schuschnigg dem österreichischen Militär, keinen Widerstand gegen die deutschen Truppen zu leisten.

Adolf Hitler überschritt am Nachmittag die Grenze bei Braunau am Inn, seinem Geburtstort, und hielt später in Linz eine Rede, in der er den Anschluss verkündete. Heinrich Himmler übernahm in Wien den Polizeiapparat und Bundeskanzler Seyß-Inquart begab sich nach Linz, um mit Hitler den sofortigen Anschluss an das Deutsche Reich zu planen. Die große Zustimmung der österreichischen Bevölkerung über den Einmarsch bewegte sie dazu von ihrem alten Plan, zunächst eine Art Teilsouveränität zu bewahren, abzusehen und den Anschluss sofort zu vollziehen.

Lucia Heilmann berichtet:

Am 12. März sind die deutschen Truppen in Österreich einmarschiert. Ich war acht Jahre alt und bin, soweit ich mich erinnere, allein zum Heldenplatz gelaufen, weil es geheißen hat, dort ist eine Veranstaltung. Und als ich in der Nähe des Heldenplatzes war, konnte ich gar nicht mehr weitergehen, so viele Menschen waren am Ring und in den Nebenstrassen. Und ich bin dort gestanden und hab gehört das Schreien, das Grölen und diese Rufe, Heil, Heil, Heil…und ich habe gewusst, ich gehöre nicht dazu. Ich habe dieses Schreien und diese Stimmung als bedrohlich empfunden, ungeheuer bedrohlich. Ich bin eine Weile gestanden, hab mir das angehört, hab gesehen, wie die Menschen auf die Bäume geklettert sind, damit sie besser zusehen können. Und dieses Schreien hat nicht aufgehört. Ich bin dann von dort unter der Gewalt der Bedrohung, die ich empfunden habe, ganz verstört nach Hause gekommen.

(Foto: Wikimedia/Bundesarchiv, Bild 137-049271 / CC-BY-SA 3.0)

Paul Back berichtet:

Am 12. März 1938 sah ich Flugzeuge, jede Menge Flugzeuge, richtige Staffeln, die den Himmel verdunkelten.

Erstens wollten die Nazis ihre Macht demonstrieren und zweitens hatten sie wirklich Sachen zu transportieren, um sich hier breit zu machen. Da sah man schon die Leute in Uniformen und Jungen in HJ-Hemden herumlaufen. Das waren Österreicher, die Deutschen waren noch nicht in Wien. Sie sind ja nicht schnurstracks nach Wien gekommen, denn sie wurden zuerst aufgehalten von den Menschen, die ihnen am Weg zugejubelt haben. Als erstes hat sich die Wehrmacht bei den Wienern mit Essen angebiedert, mit Gulaschkanonen am Heldenplatz.

Paul Back im Originalton (Quelle: Centropa)

Haidinger, Martin/Steinbach, Günther (2009): Unser Hitler. Die Österreicher und ihr Landsmann. Salzburg: Ecowin Verlag.

Urbanek, Gerhard (2011): Realitätsverweigerung oder Panikreaktion? „Vaterländische“ Kommunikationspolitik in Österreich zwischen Juliabkommen 1936, Berchtesgadener Protokoll und „Anschluss“ 1938. Wien: Universität Wien. Verfügbar unter: othes.univie.ac.at (PDF)

13. März 1938

Anschlussgesetz

15. März 1938

Hitlers Rede am Heldenplatz in Wien

Am 15. März 1938 hielt Hitler eine Rede vor einer großen Menschenmenge (die meisten Schätzungen belaufen sich auf 250.000 Zuhörer) auf dem Heldenplatz in Wien, in der er den „Eintritt seiner Heimat in das Deutsche Reich“ verkündete. Aus den Bild- und Tondokumenten geht hervor, dass die anwesende Menge die Kundgebung begeistert begleitet hat.

Bevor Hitler seine Rede hielt, sprach Seyß-Inquart zu der Menschenmasse und verkündete die „Übergabe“ an Hitler: „Als letztes oberstes Organ des Bundesstaates Österreich melde ich dem Führer und Reichskanzler den Vollzug des gesetzmäßigen Beschlusses nach dem Willen des deutschen Volkes und seines Führers: Österreich ist ein Land des Deutschen Reiches.”

(Foto: Wikimedia/Bundesarchiv, Bild 183-1987-0922-500 / CC-BY-SA 3.0)

Transkriptionen der Reden auf der Website des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes: https://www.doew.at/cms/download/78t22/maerz38_heldenplatz.pdf (PDF, S. 4-5)

Originalton von Hitlers Rede bei der Österreichischen Mediathek

Nach dem Anschluss

Terror gegen Juden und politische Gegner nimmt weiter zu

Unmittelbar nach dem Anschluss begann der Terror gegen jüdische Personen und „Regimegegner“. Zum Sinnbild dieses frühen Terrors wurde das Bild der sogenannten „Reibpartien“, bei denen Juden aus Wien dazu gezwungen wurden, politische Parolen, die vor der von Schuschnigg angekündigten Volksbefragung entstanden waren, zu entfernen. Der Begriff „Reibpartien“ sollte als verharmlosend verstanden werden. Die Opfer wurden in der Öffentlichkeit schwer erniedrigt, was die entmenschlichende Haltung eines großen Teils der Bevölkerung gegenüber den Juden zeigt.

Neben den Erniedrigungen im öffentlichen Raum wurden kurz nach dem Anschluss zahllose Personen verhaftet. Es wird geschätzt, dass bereits wenige Tage nach dem Anschluss etwa 70.000 Regimegegner und Juden inhaftiert wurden. Darüber hinaus wurden zahlreiche Geschäfte von jüdischen Besitzern geplündert und „arisiert“, was zunächst „wild“, also nicht organisiert stattfand. Diese „wilden Aktionen“ wichen ab Juni 1938 kontrollierten und systematisch organisierten Aktionen.

Lucia Heilmann berichtet:

(März 1938, Foto: Wikimedia/USHMM, Public Domain)

Paul Back berichtet:

Die Wohnung meiner Großmutter wurde zu einer Art familiäres Nachrichtenzentrum. Die Familie verfolgte die Situation ständig und zuerst brach keine Panik aus. Erst viel später wurden sie unruhig, als Maßnahmen gegen Juden verlautbart wurden oder als Aktionen gestartet wurden wie Straßenwäschereien, Belästigungen und Anpöbelungen. Man hörte, da hat einer einen Tritt bekommen, da wurde jemand angegriffen oder jemand weggebracht, aber da machte man sich wahrscheinlich auch noch Illusionen. Man wusste, dass es arg ist, aber wusste nicht, wie arg es werden würde. Eine der wenigen Maßnahmen, die mir unter die Haut gegangen sind, weil sie mich direkt betroffen haben, waren die Schilder auf den Parkbänken, auf denen stand ‚Nur für Arier‘ oder ‚Nicht für Juden‘. Ich bin oft spazieren gegangen mit meiner Mutter oder mit meinen Cousins, und wir haben die Parks benutzt und dort gespielt. Auf einmal durften wir nicht mehr auf den Bänken sitzen.

Paul Back im Originalton (Quelle: Centropa)

Schembera, Verena (2008): Das „Anschlusspogrom“ 1938 in Wien. Diplomarbeit. Universität Wien.

Hofreiter, Gerda (2010): Österreich verlassen? Die Situation der österreichischen Juden nach dem Anschluss (S.19-27), in: Allein in die Fremde. Kindertransporte von Österreich nach Frankreich, Großbritannien und in die USA 1938-1941. Innsbruck: Studienverlag.

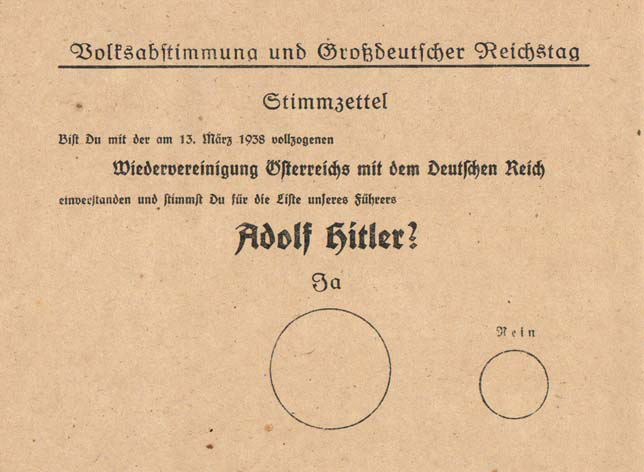

10. April 1938

Volksabstimmung

Am 10. April 1938 fand die Volksabstimmung über den Anschluss statt. Die Abstimmung war weder frei noch geheim, und zahlreiche Personen, die aufgrund ihrer Herkunft oder politischen Gesinnung verfolgt wurden, waren nicht zur Wahl zugelassen.

Im Vorfeld der Wahlen fanden unzählige Propagandaaktionen statt und die staatlich gelenkten Medien warben in einem zuvor unbekannten Ausmaß für die Abstimmung. Das offiziell bekannt gegebene Ergebnis besagte, dass sich 99,7% der abgegebenen Stimmen für den Anschluss aussprachen. Die Wähler standen bei der Stimmabgabe unter enormen Druck, für das „gewünschte“ Ergebnis zu stimmen.

(Foto: Wikimedia, Public Domain)

(Foto: USHMM/National Archives and Records Administration, College Park, ID:306-NT-969)

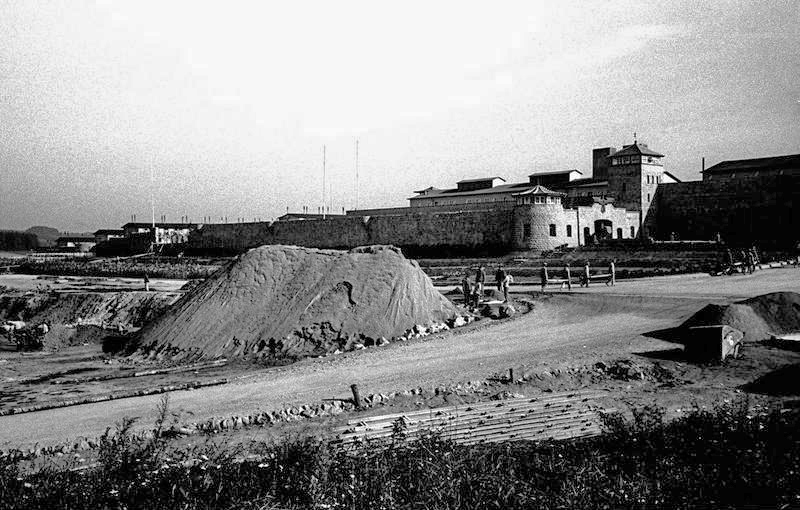

8. August 1938

Errichtung des Konzentrationslagers Mauthausen

(Foto: Wikimedia/Bundesarchiv, Bild 192-342 / CC-BY-SA 3.0)

Bundesanstalt KZ-Gedenkstätte Mauthausen: Das Konzentrationslager Mauthausen 1938-1945, unter: https://www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Das-Konzentrationslager-Mauthausen-1938-1945

United States Holocaust Memorial Museum: Holocaust Encyclopedia – Mauthausen, unter: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/mauthausen

United States Holocaust Memorial Museum: Holocaust Encyclopedia – Mauthausen: Forced Labor and Subcamps, unter: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/mauthausen-forced-labor-and-subcamps?series=18606

Nach dem Anschluss

Jüdische Emigration nach Palästina

Aufgrund der zunehmenden Bedrohung, die von den Nationalsozialisten auf die jüdische Bevölkerung ausging, wuchs der Druck zu emigrieren auf die Juden in Österreich.

Für viele war das Ziel nach Palästina auszureisen. Um eine Ausreise genehmigt zu bekommen, wurde oftmals eine „Hachschara“ (hebräisch: Vorbereitung) absolviert, die die Ausreise erleichterte und an deren Ende ein Arbeiterzertifikat ausgestellt wurde. Neben dem Erlernen von Iwrit stand das Erwerben von für den Aufbau eines Gemeinwesens notwendigen Kenntnissen im Vordergrund. Dazu zählten vor allem Fähigkeiten im Handwerk sowie der Haus- und Landwirtschaft. Neben der mit der „Hachschara“ verbundenen Hoffnung der Möglichkeit der Emigration boten diese Kurse jungen Menschen auch psychologischen Halt, da viele aufgrund ihrer jüdischen Abstammung beschäftigungslos und verfolgt waren.

(Foto: Centropa)

Paul Back berichtet:

Für Palästina benötigten wir ein Zertifikat. […] Diese Papiere zu besorgen war sehr zeitaufwendig und deshalb auch der Grund dafür, dass weniger beweglichen oder älteren Leuten die Flucht oft nicht mehr gelang. Sie sagten den jüngeren: ‚Fahrt ihr derweil, wir kommen dann nach.‘ Und dann ist nichts mehr gegangen! Alles hing von diesem Affidavit ab, Tod oder Leben! Wir besaßen ein Radio, denn die Familie war ja sehr musikalisch. Das Zuhören hat uns noch niedergeschlagener gemacht – wegen der Siegesmeldungen und dem großspurigen Gerede der Deutschen.

Meine Mutter hat keine andere Möglichkeit für uns gesehen als die Emigration, und deshalb an einem Umschulungskurs zur Friseuse teilgenommen. Von diesen Kursen gab es verschiedene, und sie waren extra dafür eingerichtet, Menschen in Berufe einzuschulen, die es erleichtern sollten, in dem neuen Land Arbeit zu finden. Sie hat aber später nie den Beruf ausgeübt.”

Paul Back im Originalton (Quelle: Centropa)

Institut für die Geschichte der deutschen Juden: Hachschara, unter:

http://www.dasjuedischehamburg.de/inhalt/hachschara

Bundeszentrale für politische Bildung Deutschland: Palästina als Zufluchtsort der europäischen Juden bis 1945, unter: http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/gerettete-geschichten/149158/palaestina-als-zufluchtsort-der-europaeischen-juden

7. November 1938

Attentat auf Legationssekretär Ernst Eduard vom Rath

Am 7. November 1938 schoss Herschel Grynszpan (siehe Bild) in der Deutschen Botschaft in Paris auf den Legationssekretär Ernst Eduard vom Rath, nachdem er erfahren hatte, dass seine Familie von der Massenabschiebung polnischer Juden aus Deutschland, ,die sogenannte „Polenaktion“, betroffen war. Ursprünglich wollte er den Botschafter erschießen. Herschel Grynszpan unternahm nach dem Attentat keinen Fluchtversuch und ließ sich verhaften. Am 9. November starb Rath an den Folgen des Attentats, was die NS-Führung als Anlass für die Inszenierung des Novemberpogroms nutzte.

Obwohl die Öffentlichkeit erst am 8. November vom Attentat erfuhr, begannen bereits am 7. November erste Übergriffe gegenüber Juden und deren Eigentum in Kurhessen und Magdeburg-Anhalt (damalige Namen der Gaue).

(Foto: Wikimedia/Bundesarchiv, Bild 146-1988-078-08 / CC-BY-SA 3.0)

Mommsen, Hans (1988): Die Pogromnacht und ihre Folgen. Stuttgart: Verlag Klett-Cotta).

Korb, Alexander (2007): Reaktionen der deutschen Bevölkerung auf die Novemberpogrome. Saarbrücken: Dr. Müller Verlag.

Schumacher, Vivienne (2008): Pogromnacht 1938: Attentat und Propaganda, unter: https://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Pogromnacht-1938-Attentat-und-Propaganda,novemberpogrom102.html

9. November 1938

Novemberpogrom

Nach dem Attentat vom 7. November wurde eine groß angelegte Propaganda-Aktion in Gang gesetzt, die das Attentat als einen Ausdruck der „Verschwörung des internationalen Judentums“ verurteilte. Nachdem vom Rath am 9. November an den Folgen des Attentats verstarb, forderte Goebbels hohe Partei- und SA-Funktionäre dazu auf, deutschlandweit judenfeindliche Aktionen durchzuführen, wofür er von Hitler Rückendeckung bekommen hatte.

Erste Befehle wurden am Abend des 9. Novembers durch Gau- und Propagandaleiter der NSDAP an die lokalen Dienststellen übermittelt, woraufhin Terrortrupps, insbesondere der SA und SS, in ziviler Kleidung in Synagogen eindrangen, sie verwüsteten und in Brand setzten. Währenddessen leitete die Sicherheitspolizei eine Verhaftungswelle ein, der rund 30.000 Juden zum Opfer fielen. Davon waren insbesondere männliche Juden betroffen, die zumeist in die Konzentrationslager Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald deportiert wurden. Die Mindestanzahl von Todesopfern betrug mindestens 91. Historiker schätzen die tatsächliche Opferzahl jedoch weit höher ein.

„In Wien wurden 27 Juden ermordet, 88 schwer verletzt und misshandelt, 6547 Juden wurden verhaftet und über 4000 Geschäfte zerstört. […] Insgesamt wurden 42 jüdische Tempel und Bethäuser im Lauf des 10. November 1938 gesprengt und verbrannt.“ (Stadt Wien)

Mommsen, Hans (1988): Die Pogromnacht und ihre Folgen, in: „Die Architektur der Synagoge“. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.

Wien Geschichte Wiki: Novemberpogrom. Abrufbar unter: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Novemberpogrom [zuletzt abgerufen am: 11.09.2018].

USHMM: “Kristallnacht”, unter: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/kristallnacht

USHMM: diverse Literaturlinks zur Kristallnacht, https://www.ushmm.org/collections/bibliography/kristallnacht

Zeitzeugen-Berichte

Sophie Hirn

Sophie Hirn war neun Jahre alt, als sie die Pogromnacht erlebte. Sie berichtet, wie ihre Ausgrenzung durch die Nazis letztlich ihre Beziehung zur jüdischen Tradition stärkte.

Edith Brickell

Edith Brickel war 1938 fünfzehn Jahre alt und fragte sich später, warum ihre Eltern die Bedrohung durch die Nazis unterschätzten.

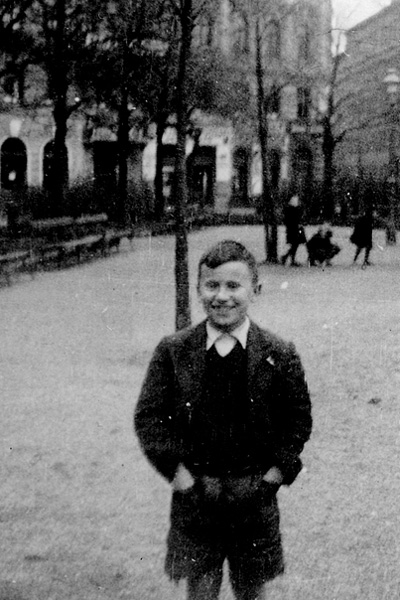

Nach dem Novemberprogrom

Beginn der Kindertransporte

Nach dem Novemberpogrom und dessen Auswirkungen auf die jüdische Bevölkerung, beschloss, die britische Regierung jüdische Kinder aufzunehmen, um sie vor Verfolgung zu schützen. Am 30. November fand der erste Kindertransport statt, der 196 Kinder aus Berlin nach London brachte. Bis zum September 1939 wurden auf die Weise ca. 10.000 Kinder aus Deutschland, Polen, der Tschechoslowakei und Österreich gerettet.

Neben Großbritannien beteiligten sich auch Schweden, die USA, Holland, Belgien, Frankreich und die Schweiz an der Rettungsaktion. Bevor den Kindern die Flucht genehmigt wurde, mussten zahlreiche bürokratische Hürden überwunden werden. Die zuständige Behörde in Wien war die Israelitische Kultusgemeinde.

Im Online-Archiv der Israelitischem Kultusgemeinde Wien können zahlreiche Originaldokumente über die Kindertransporte abgerufen werden.

Online-Archiv der Israelitischem Kultusgemeinde Wien: Kindertransporte,unter http://www.archiv-ikg-wien.at/archives/flucht-vertreibung/?tab=2014&topic=2171

Hofreiter, Gerda (2010): Allein in die Fremde. Kindertransporte von Österreich nach Frankreich, Großbritannien und in die USA 1938-1941. Innsbruck: Studienverlag.

Stadt Wien/Geschichte-Wiki: Kindertransporte, unter: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Kindertransporte

Online-Archiv der Israelitischem Kultusgemeinde Wien: Kindertransporte,unter http://www.archiv-ikg-wien.at/archives/flucht-vertreibung/?tab=2014&topic=2171

Windischbauer, Elfriede: Kindertransporte 1938/39 nach England. Lernmaterial für die Sekundarstufe 1, unter: http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/lernmaterial-unterricht/methodik-didaktik-1/744_Kindertransporte.pdf [PDF]

(Foto: United States Holocaust Memorial Museum / Instytut Pamieci Narodowej)

Kitty Suschny berichtet:

Zuerst wollten Ilse und ich nach Palästina. Wir waren auf dem Palästinaamt [Das Palästinaamt betrieb die Einreise nach Palästina] in der Marc Aurel Strasse [1. Bezirk], Ecke Vorlaufstrasse und haben alles dort eingereicht.

Es hat leider Geld gekostet und meine Mutter hatte nicht mehr viel. Die Pension war immer weniger und weniger geworden. Ich hatte auch kein Geld. Meine Mutter hat gejammert, weil das soviel Geld kostete.

Kitty Suschny im Originalton (Quelle: Centropa)

Ressourcen

Mehr über die Novemberpogrome erfahren?

Die Zeitzeugenberichte auf dieser Website bieten nur einen ausgewählten Einblick in die Geschichte um die Novemberpogrome 1938.

Wir haben ein umfangreiches Verzeichnis von Ressourcen zusammengestellt, mit deren Hilfe du dein Wissen vertiefen kannst.

(Foto: Wiener Library/DöW F. Nr. 6392)